|

永樂宮與元代「晉南寺觀壁畫群」以朱好古畫行為中心

文ˉ孟嗣徽

文ˉ孟嗣徽

【內容摘要】在中國古代大型宗教繪畫的創作與繪製中,由職業畫師領銜,多人分工合作的工作方式一直是主流模式。本文通過對永樂宮三清殿壁畫《朝元圖》與興化寺壁畫《過去七佛佛會圖》《彌勒佛佛會圖》的風格、圖像的綜合分析,認為三清殿壁畫的作者應與興化寺兩殿壁畫的創作者是同一畫行__襄陵名畫師朱好古率領的晉南畫工班子。純陽殿壁畫使我們有幸目睹朱好古弟子和再傳弟子們的風采。

【關 鍵

詞】晉南寺觀壁畫群 朱好古 經營位置 小樣 粉本

在中國美術史中,敦煌石窟壁畫和山西寺觀壁畫被稱為中國古代壁畫藝術的雙璧。遺存在山西寺廟宮觀中的鴻篇巨制和流散海外的晉南寺觀壁畫,是研究中國壁畫史不可多得的寶貴資料,在中國美術史上有重要的位置。

在中國古代大型宗教繪畫的創作與繪製中,由職業畫師領銜,多人分工合作的工作方式一直是主流的職業模式。這種團體的組織形式後來被稱為畫行或畫坊。中國寺廟宮觀中的宗教壁畫大都是由這類畫行中的職業畫師主筆,再由弟子全色裝鑾完成的。而關於職業畫師和他們所創作的此類繪畫在畫史上留下的資料卻十分有限。中國自宋代以來,藝術品評一直以有仕官背景的文人畫為主流。職業畫師及其作品被這種藝術導向所貶斥,始終未能在畫史畫評中佔有一席之位,這是中國美術史中的一個缺環。再則,以往學術界對宗教繪畫的研究主要集中於對圖像的辨識及其與宗教教義的關聯上,而很少注意對職業畫師及其繪畫風格進行討論。而在各地寺廟宮觀的壁畫中,來自民間職業畫師創作的畫作遺存數量龐大,其中不乏水準高乘者。因此,對這些名不見經傳的民間畫師和他們的作品的研究,尤其是對於來自寺廟宮觀中鴻篇巨制的壁畫的研究,希望能像研究敦煌壁畫那樣,在對繪畫的內容和時代背景研究的同時,對民間畫師和畫作以及藝術價值的討論也能夠開展起來。

清末至民國初年,中國進入一個動蕩時期。國家文物大量流散海外,西方國家收藏中國文物和藝術品形成一股熱潮。半個世紀以來,這些文物大多輾轉流落到各國博物館和公私藏家手中。除字畫、陶瓷、玉器、青銅等藝術品,大量的寺觀造像和壁畫以及建築構件這類後來被稱為“不可移動文物”也紛紛流入西方博物館與收藏界。至20世紀20年代,晉南寺觀中的一批壁畫被剝離壁面擬運往海外。其中屬元代壁畫力作的幾鋪大型壁畫,除稷山興化寺中殿壁畫《過去七佛佛會圖》運抵北京後被北京大學研究所國學門截獲購藏,20世紀50年代由文化部調撥入藏故宮博物院(圖1);其他的幾鋪鴻篇巨制最終流入北美的幾家著名博物館中。[1]這批壁畫計畫計有:稷山興化寺後殿壁畫《彌勒佛佛會圖》,現藏於加拿大多倫多皇家安大略博物館(Royal

Ontario Museum)(圖2);洪洞廣勝寺下寺大雄寶殿壁畫《藥師佛佛會圖》現藏於美國紐約大都會博物館(Metropolitan

Museum of Art)(圖3)、《熾盛光佛佛會圖》 現藏於美國堪薩斯城的納爾遜-阿特金斯博物館(Nelson

Gallery-Atkins Museum of Art)(圖4);原平陽府某道觀的兩鋪壁畫《朝元圖》,現藏於加拿大皇家安大略博物館(Royal

Ontario Museum)(圖5、圖6)。自20世紀20年代至今,海外學者對這個組群壁畫的討論十分激烈,不斷有論文和專著發表,其間不乏試圖重建壁畫的來源、創作年代、形制風格以及其與畫師之間的關聯之作。[2]由於年代、形制以及繪畫風格上的相近,以上這幾鋪壁畫在海外被稱為“晉南寺觀壁畫群”(The

Southern Shanxi Monastery Wall Painting Group)。[3]

圖1稷山興化寺中殿壁畫《過去七佛佛會圖》

圖2稷山興化寺後殿壁畫《彌勒佛佛會圖》

圖3洪洞廣勝寺下寺大雄寶殿西壁壁畫《藥師佛佛會圖》

圖4洪洞廣勝寺下寺大雄寶殿東壁壁畫《熾盛光佛佛會圖》

圖5平陽府某道觀壁畫《朝元圖》(左壁)

圖6平陽府某道觀壁畫《朝元圖》(右壁)

至20世紀50年代,永樂宮及其壁畫漸漸為世人所認識。永樂宮壁畫資料的發表無疑為「晉南寺觀壁畫群」的研究提供了一個完整的座標:由於永樂宮建築仍然整體存在,更由於壁畫至今仍依附於建築物中,就資料的完整性與豐富性而言,永樂宮具有同時代其他壁畫不可比的研究價值。然而在對永樂宮壁畫,尤其是三清殿壁畫的研究中,仍存在一些懸而未決的問題。這些問題的解決無疑有助於山西壁畫及「晉南寺觀壁畫群」的繼續研究。

一:誤導與糾正:永樂宮壁畫的題記問題

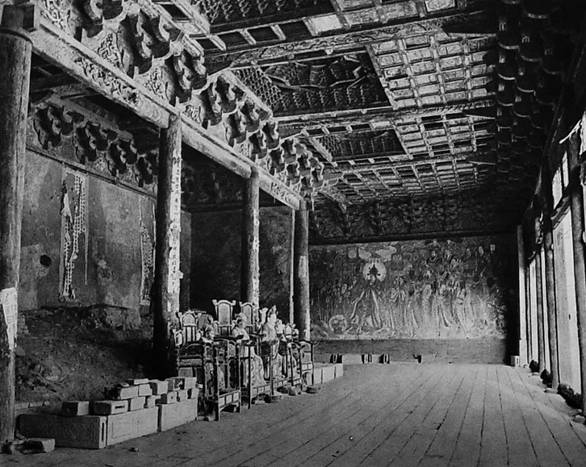

永樂宮,又名大純陽萬壽宮。原在山西永濟市東南約60公里黃河北岸的永樂鎮,是全真教的祖庭之一。相傳道教全真派祖師呂洞賓的故宅就在此地,唐時將其建為呂公祠,宋代改祠為觀。元中統二年(1261)毀於大火,之後又在原址上新建了大純陽萬壽宮(圖7)。

圖7拆遷前的永樂宮三清殿內景

永樂宮的發現始於1952年,是年山西省文物管理委員會在調查中發現永樂宮,其廟宇宮殿大都保存無恙。1954年,北京文物整理委員會工程組前往永樂宮複查,同年11月在《文物參考資料》上刊出工作組所作調查簡報。據報導永樂宮不僅建築完好,且保存有大面積的壁畫。[4]當時,為興修黃河水利工程,由文化部和山西省人民委員會共同決定,把永樂宮全部建築連同壁畫整體遷移到距舊址東北22公里處的芮城龍泉村五裡廟附近。為了配合永樂宮的遷建工作,文化部組織了一批文物和美術工作者對永樂宮展開了全面的調查和臨摹工作。1956年6月,北大教師宿白先生出行山西,對永樂宮作了為期一周的考察,詳細地記錄到一批重要的題記。[5]1957年,中央美術學院、中央美術學院華東分院(杭州)的師生結合教學進行按原狀摹繪壁畫的工作,歷時7個月,完成了對全部壁畫的摹繪。之後由朱希元、梁超等人從摹本上抄錄了所有的壁畫題記,由王暢安(世襄)校對。校本最後送請宿白,據宿白從原畫中抄錄的筆記再做一次勘校。[6]永樂宮於1959年遷至芮城龍泉村。以上這些研究成果結集發表於1963年《文物》第8期。

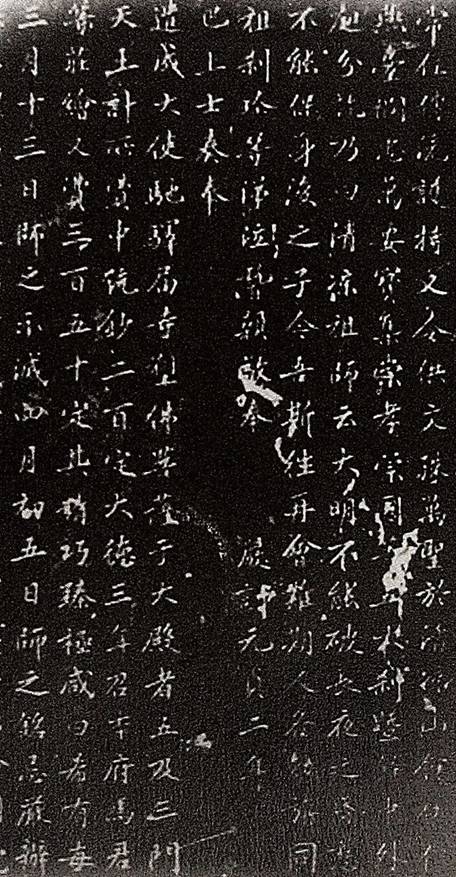

在調查和臨摹中,工作組在永樂宮三清殿、純陽殿和重陽殿的壁畫中發現了幾處畫工題記。其中三清殿題記如下。

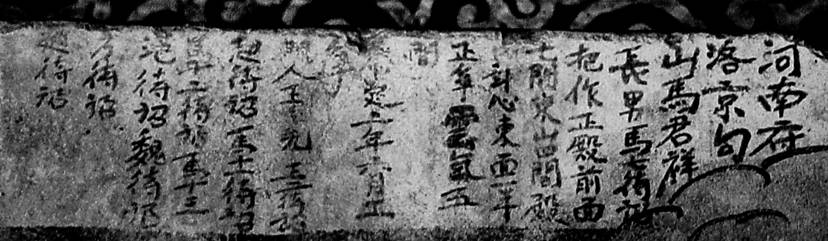

原泥塑三清像背後的扇面牆內側的雲氣背景東上端:

河南府/洛京勾(緲)/山馬君祥/長男馬七待詔/把做正殿前面/七間東山四間殿/內斗心東面一半/正爭(尊)雲氣五/間/泰定二年六月工/筆(畢)/門人王秀先王二待討

7/趙待詔馬十一待詔/馬十二待詔馬十三□□/范待詔魏待詔/方待詔/趙待詔[7](圖8)

圖8永樂宮三清殿雲氣壁畫題記

河南府勾(緱)山馬七待詔/正尊五間六月日工筆(畢)/雲氣[8]

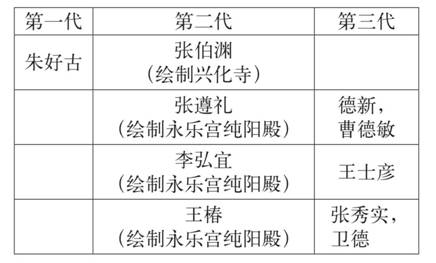

純陽殿題記如下。

南壁東梢間右上角:

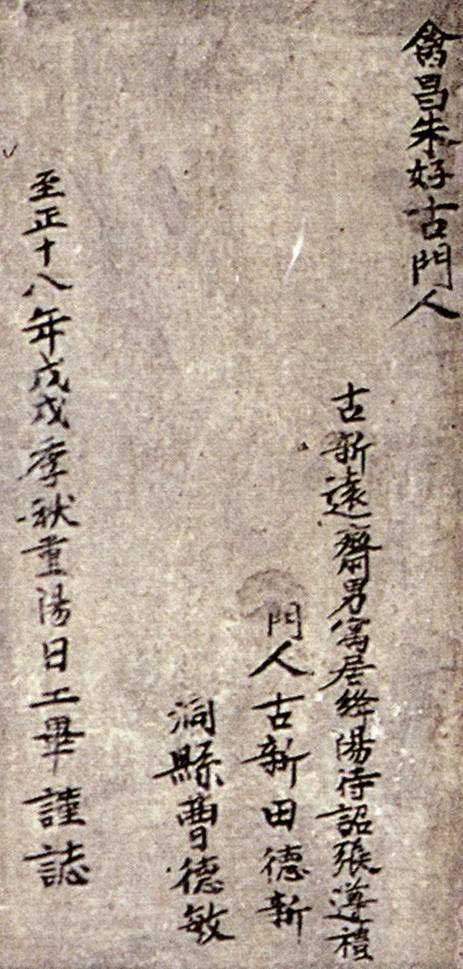

禽昌朱好古門人/古新遠齋男寓居絳陽待詔張遵禮/門人古新田德新/洞縣曹德敏/至正十八年戊戌季秋重陽日工畢謹志

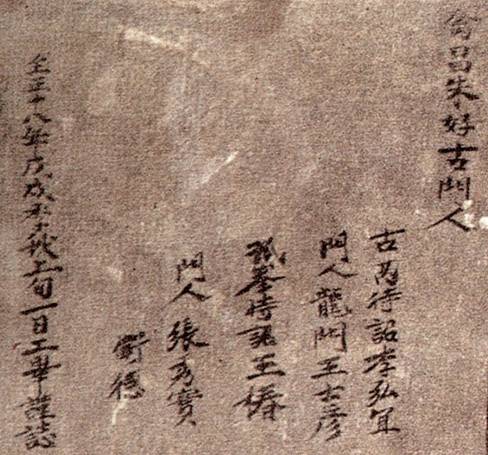

南壁西梢間左上角:

禽昌朱好古門人/古芮待詔李弘宜/門人龍門王士彥/孤峰待詔王椿/門人張秀實/衛德/至正十八年戊戌季秋上旬一日工畢謹志[9](圖9、圖10)

圖9永樂宮純陽殿壁畫題記一

圖10永樂宮純陽殿壁畫題記二

以上兩殿發現的畫工題記牽涉兩個畫工班子的情況,為確定壁畫繪製的作者和年代提供了依據。

宿白先生是調查和研究永樂宮的捷足者。在1956年對永樂宮一周的考察中,詳細地記錄了許多重要的題記。當時,宿白對三清殿的兩則題記是這樣理解的:

T.1(題記一)內容似可理解為河南洛京勾(緱)山馬君祥長男馬七待詔率門人十人承擔了:1.正殿前面七間和東山四間的工作;2.

殿內斗心的工作;3. 東面一半的工作;4.

正尊五間雲氣的工作。泰定二年(1325)六月畫完。正殿前面七間和殿內斗心除建築彩畫外,無其他繪事,因疑1、2兩項系指彩畫。以“正尊雲氣五間”一語推測“東面一半”,估計3、4項系指三清殿壁畫。這樣理解如果不誤,則此殿精華朝三清壁畫的東一半即找到畫家人名了。其中正尊五間雲氣,據T.2所示為馬七待詔所繪,以此雲氣與東壁壁畫中之雲氣相較,其構圖方法頗為相近,即多有如清代之所謂三幅雲者,而西壁壁畫中雲氣構圖,則少此特徵。記錄匆匆,不暇多作對比,但即此一端,也可推測,“正尊雲氣五間”與東壁壁畫的關係密切。[10]

宿白先生敏感地認識到這兩則題記表明三清殿壁畫只找到了東邊一半的畫家人名,即馬君祥的長子馬七帶領的畫工班子。且題記的內容表明以繪製「雲氣」與「斗心」的「彩畫」為主。並認為純陽殿壁畫亦與三清殿相同,繪畫人員分兩組同時進行,一組畫東面一半,一組畫西面一半。[11]筆者曾幾度親臨永樂宮,對三清殿和兩則題記作了認真的思考和分析。三清殿面闊七間,進深四間,“正殿前面七間”指殿之南壁無疑,南壁七間僅東西兩盡間砌以簷牆,簷牆上各有一幅壁畫,分別繪有“青龍君”和“白虎君”;其餘五間俱裝槅扇,以供採光和人流出入之用,槅扇上部的牆面裝鑾彩畫;正如宿白先生所示“除建築彩畫外,無其他繪事”。殿中扇面牆,實際上是一堵反「凹」字形的牆,面闊三間,進深一間。牆內側中央原塑有三清像,即題記中所示“正尊”。三清像後的三面牆均裝鑾雲氣背景壁畫,恰與“正尊雲氣五間”相吻合,題記一的位置正是在此雲氣壁畫東端上部的位置。且據西下隅題記二所示,“正尊五間”的“雲氣”為馬君祥長子,本班班主馬七“待詔”親繪。如宿白先生分析的那樣,以正尊五間雲氣與東壁壁畫中之雲氣相比較,其風格和手法較為相近,而西壁壁畫中則無此特徵。筆者十分認同宿白先生以上的分析。只有一點與先生不同,筆者認為“殿內斗心東面一半”應理解為一句話,特指三清殿內簷東面一半的斗拱心的彩畫。如分開解釋,則「東面一半」與前面提到的「東山四間」重疊。至此,宿白先生所示的1、2、3、4項除建築彩畫和雲氣背景之外均未涉及其他的內容。只有1項

「東山四間」的東山牆指代不明:是指東山牆全鋪人物壁畫還是指東山牆上部四間的建築彩畫?根據前揭“正殿前面七間”的造句法就不難理解此句仍然是指建築彩畫。也就是說,這兩則題記所提示的是以馬七為首的馬君祥畫工班子實際上只承擔了三清殿南壁、殿內東面一半斗拱心及建築彩畫、扇面牆內側五間的雲氣背景壁畫。同時在三清殿的另一則畫工題記中「馬七待詔,正尊五間,六月日,工筆(畢)雲氣」一語,明示作為一班之首的馬七領銜作了三清塑像後的“雲氣”背景的繪製工作。換言之,馬七作為這個畫工班子中的首席,親自繪製的定是最重要的繪事,其他繪事將不會有他所繪製的重要或複雜。所以,事實上這兩條題記只解釋了三清殿南面七間、東面一半的建築彩畫與扇面牆內的雲氣背景壁畫是由馬君祥長男馬七“待詔”率一班家族畫工和門人所畫。

三清殿內有彩畫的建築構建並不多,但很精緻。主要分佈在天花、普拍枋和闌額之上的四椽栿、四椽栿之上的丁栿、普拍枋和天花藻井之間的斗拱、斗拱和斗拱之間的拱眼壁上。斗拱彩畫的形式以如意頭和旋花、蓮花、鳳重瓣等為主要內容;拱眼壁內則多繪有雲龍、牡丹和蓮荷等。[12]這種以動物和花卉圖案組成的建築彩畫和以情景人物組成的主體壁畫有很大的區別。

然而,宿白先生對永樂宮三清殿壁畫作者的分析似乎並沒有引起世人的重視。由於在三清殿沒有發現其他的畫工題記,有關永樂宮的出版物、教科書甚至相關的研究文章大都將三清殿壁畫籠而統之地歸功於馬君祥畫工班子的名下,這似乎已成為不爭的事實。

1988年,在《中國美術全集·寺觀壁畫卷》中,金維諾先生認為永樂宮三清殿壁畫是洛陽畫師馬君祥和他的長子馬七以及其門人的作品。[13]

1997年,天津人民美術出版社出版大型畫冊《永樂宮壁畫》,金維諾先生對以往的看法進行更正:首次指出三清殿的主體壁畫《朝元圖》應是襄陵畫師朱好古的作品。金先生認為馬七等人的壁畫題記除記明所畫為雲氣外,均未涉及其他壁畫具體內容。從書寫字跡考察,實為建築彩畫工題記。而三清殿主體壁畫的作者應與製作純陽殿壁畫的作者屬同一流派或師承的人。而金先生對此結論惜未作詳論。[14]

2000年,王伯敏先生在再版的《中國繪畫通史》中仍維持了三清殿壁畫是馬君祥畫工班子作品的說法,並援引王冶秋的文章《畫史外傳》中載之白馬寺大德碑記中也出現了馬君祥的名字,藉此證明馬君祥是洛陽地區有名的壁畫師。[15]

白馬寺“大德碑記”全名為《故釋源開山宗主贈司空護法大師龍川大和尚遺囑記》,現鑲置於白馬寺毗盧閣北壁之西。碑中記載:

聖雲造成大使馳驛□寺塑佛菩薩於大殿者五、及三門、四天王計所費中統鈔二百定;大德三年(1299)召本府馬君祥等莊(裝)繪,又費三百五十定。其精巧臻級,咸曰稀有。[16](圖11)

圖11洛陽白馬寺《龍川大和尚遺囑碑》

龍川大和尚是元初名僧,元朝白馬寺的第一代主持,曾主持興修白馬寺的工程。元初的白馬寺已十分破敗,由於荒廢日久,白馬寺的興修工程十分浩大,一直持續了二三十年,可以說龍川的後半生是在主持這一工程中度過的。龍川在元貞二年(1296)圓寂,在龍川逝世之前,白馬寺主體工程結束。據大德碑記記載,龍川大和尚曾留下以「平昔衣盂之分黃金一百兩、白銀一十五定,□充釋源造像之資」的遺囑。龍川圓寂後,寺內僧人奉囑在白馬寺大佛殿塑佛菩薩五尊、並修山門[17]、塑四天王像。所費黃金銀兩用度來自龍川大和尚遺產。大德三年(1299)再召馬君祥“裝繪”,使白馬寺煥然一新。

大德碑記所示馬君祥被招進白馬寺「裝繪」是在龍川和尚逝世以後。也就是說,馬君祥並沒有參加興修白馬寺的主體工程。碑記中提到馬君祥在白馬寺「裝繪」的是建築彩畫還是壁畫?碑記前半句記錄的是“塑”的工作,後半句記錄的是“裝繪”的工作。用「裝繪」而不用「繪」或「畫」,根據同碑記中「塑佛菩薩於大殿者五、及三門、四天王」的行文規律來推測,可以考慮為馬君祥所「裝繪」的主要物件應是前半句所示的白馬寺的“山門”、天王殿的四大“天王”塑像和大佛殿的五身“佛”“菩薩”塑像,甚或還包括這幾處的建築彩畫。況且尚沒有相關資料顯示元代白馬寺存在過壁畫。據永樂宮三清殿馬七等人的題記所示,馬君祥的家鄉是在離白馬寺不遠的洛陽偃師緲山鎮。至此,永樂宮三清殿所遺留的馬君祥畫工班子的題記,和白馬寺《龍川大和尚遺囑記》中兩則記錄中涉及馬君祥及其門人所做的工作,均為建築彩畫和殿堂塑像及背景的“裝繪”工作。因此我們只能推定馬君祥是元代洛陽地區有名的裝鑾匠。

其次,三清殿壁畫的兩則題記反映出這是一個以馬氏家族為主的畫工班子。這個畫工班子除「馬君祥」」王秀先「署全名外,其餘全署姓或小名,這在山西寺觀壁畫的畫工題記中也是僅見的。從題記所示「馬君祥長男馬七待詔」的行文來看,這個畫工班子當時的班首應為「馬七待詔」而非馬君祥。馬君祥則作為馬氏家族畫工班子的宗師出現在題記中。假如馬君祥於大德三年在白馬寺作「裝繪」時正值壯年,那麼時隔26年,恐怕沒有精力再親臨永樂宮繪製三清殿的彩畫。而「馬七」雖為馬君祥的「長男」,但在家族的同輩弟兄中行七,故稱「馬七」;依此類推,「馬十一」「馬十二」「馬十三」均為馬氏家族的同宗兄弟畫工;“王秀先”和“王二”或許是同一個人,其餘幾位外姓“待詔”也只署姓而未署名。

其三,馬氏畫工班子在三清殿留下題記的位置不同於山西其他寺廟宮觀。大凡山西寺觀的畫工題記都題於南北牆的門側、櫺窗兩側及上方或東西梢間的朵牆上。這裡是大鋪壁畫的結尾之處。筆者特別留意了三清殿內馬氏畫工班子的題記位元於扇面牆內側東上隅靠近斗拱的地方。由於面積有限而題記的字寫得較小,且字跡草率,很不顯眼。並出現多處錯別字,如「緲山」寫作「勾山」、“正尊”寫作“正爭”、“工畢”寫成“工筆”;衍辭中出現了“把作”“斗心”“東山”和“正尊”之類的詞語實屬營造方面的建築專業術語。[18]而不似晉南其他寺觀壁畫中的題記明確表明“畫殿一所”、“繪畫”某一壁,或直接在所繪壁畫上書寫繪畫者的名款的情況。綜上所述,與同時期山西寺觀壁畫的畫工題記相比較,馬氏家族畫工班子的題記應該更接近於建築彩畫工的題記。

而三清殿南壁東側的「青龍君」為後代重繪,而西側「白虎君」左上側靠槅扇處恰恰少了一大塊長方形的牆皮,似人為鏟削,這裡很可能是原題記所在的位置,如今這個題記早已消失殆盡(圖12)。究竟是什麼原因鏟去了題記不得而知。而在永樂宮的其他壁畫題記中存在著後代畫家遮蓋前代畫家題記的情況。例如純陽殿北壁清代康熙年間的《重修混成殿記》的墨書題記,因年久後部分顏色脫落,明顯地露出了下層“大明”及年月的字樣。說明永樂宮各殿在後代補繪時有將原題記遮蓋後重題的做法。關於這一點,宿白先生在調查中也注意到了。[19]

圖12三清殿南壁西側:白虎君

二:晉南寺觀壁畫群:襄陵畫師朱好古畫行及其活動

一些學者和畫家已經注意到,永樂宮三清殿東西兩壁壁畫雖然筆墨色調接近,但風格筆法卻多有不同,並且普遍認為西壁壁畫水準明顯高於東壁。[20]這些跡象表明三清殿的壁畫很可能是由兩個畫工班子完成的。那麼,三清殿主體壁畫的真正作者,或者起碼西面一半壁畫的作者是誰呢?我們又會聯想起純陽殿的兩則冠以「朱好古門人」的題記。朱好古的名字曾出現在距永樂宮約100公里的稷山縣興化寺的壁畫中。

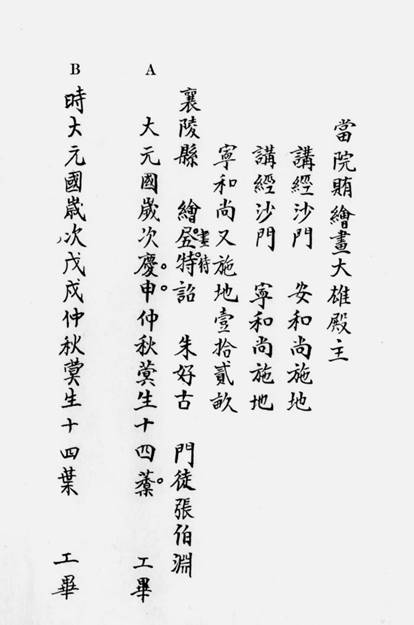

自稷山興化寺壁畫《過去七佛佛會圖》和《彌勒佛佛會圖》分別被故宮博物院和加拿大皇家安大略博物館收藏後,中加兩國相繼派人去興化寺考察。[21]他們在興化寺後殿北壁東側發現了畫師朱好古的名字:

當院賄繪畫大雄殿主/講經沙門 安和尚施地/講經沙門

寧和尚施地/寧和尚又施地一拾二畝/襄陵縣

繪畫待詔 朱好古 門徒張伯淵/大元國歲次庚申(1320)仲秋蓂生十四葉

工畢[22](圖13)

圖13 A:懷履光學生抄錄的題記;B:李濟抄錄的題記

興化寺後殿與永樂宮純陽殿發現的三則冠以「朱好古」名字的題記的發表首先引起了西方學界的注意,他們敏感地認識到這位民間畫師對於晉南寺觀壁畫的重要性。他們的研究認為「朱好古」題記的發現打破了將山西壁畫歸為「吳道子畫派」的傳統說法,從而將研究推進了一步。但同時,有的學者仍然維持著永樂宮三清殿壁畫是“馬君祥”畫工班子作品的觀點,甚或籠統地將永樂宮的壁畫歸為“馬、朱壁畫風格”

(“The Ma-Zhu Wall Painting Style”)。[23]在國內,近幾十年出版了許多有關永樂宮壁畫的圖錄書籍,其間因缺乏研究與考據,大都將三清殿壁畫冠在“馬君祥”畫工班子的頭上。

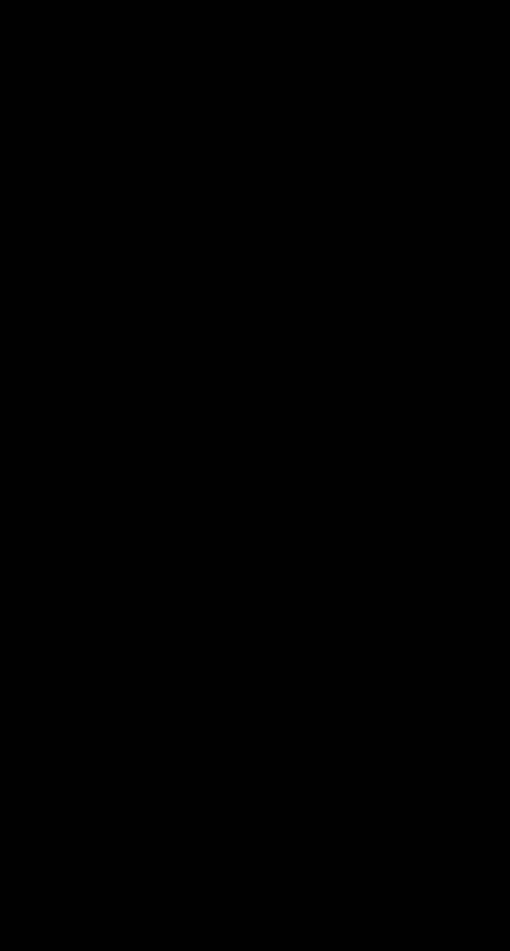

與「馬七」等人的題記相比,「朱好古門人」的題記筆跡凝重端莊,從衍辭造句到書寫格式都十分講究。“禽昌朱好古門人”的字樣分別書寫在兩則題記的偏高的位置,預示著朱好古在這個畫行中的領袖地位,隨後分列參與工作的畫師人名,一行一名,每一人名前冠以籍貫。而題記中出現的「新遠齋」,很可能就是朱好古畫行的齋號。朱好古的籍貫在永樂宮純陽殿題記中為「禽昌」;在興化寺題記中為「襄陵縣」。。“禽昌”“襄陵”者,今地屬襄汾縣境內。襄汾漢時稱「襄陵」,因此地有晉襄公陵,以此為名。北魏改「襄陵」為「禽昌」,以「禽昌」為名者,後魏禽赫連昌以置縣故也。隋大業二年(606)又改「禽昌」為「襄陵」,取漢時舊名。唐以後皆因之。元時襄陵隸屬平陽路。今與汾城合併為襄汾縣。從書「禽昌」或「襄陵」,以及末行「工畢謹至」的恭謹用語來看,顯示了這個畫行崇古尚文的色彩。尤為重要的是,興化寺與永樂宮的題記使我們有可能重構出一個以朱好古為首的民間畫坊的世襲體系。

純陽殿南壁壁畫的落成時間與興化寺壁畫相去38年,題記告訴我們朱好古的門徒也已傳了兩代。其中,張伯淵、張遵禮、李弘宜和王椿是朱好古的嫡傳弟子,其餘皆為再傳弟子。同時,從純陽殿畫工題記中記錄的朱好古門人的籍貫中可以看出,張遵禮寓居的“絳陽”,又稱“絳”“新田”,早在春秋時期便已有記載,為晉景公時期所開發。大概位置是在絳縣與潭水的南部,且汾水亦經過其地。今屬聞喜、絳縣一帶。德新是「古新田」人,即「絳陽」的另一名稱,同屬聞喜、絳縣一帶;曹德敏是“洞縣”人,《山西通志》載“縣北五裡有洪崖古洞,縣以洞名”,即今洪洞一帶。李弘宜的家鄉“古芮”,即今天的芮城。據說春秋時期,芮國國君芮伯萬為其母所逐出奔魏,築城居之,因名芮城。王士彥來自「龍門」,今屬河津禹門一帶。《水經注》載:「龍門為禹所鑿,廣八十步,岩際鐫跡尚存。“後人懷念禹的功德,稱為禹門。王椿是“孤峰”人,即今萬榮孤山,因境內有孤峰山而得名。純陽殿南壁壁畫題記中所反映出朱好古門人的籍貫表明,朱好古的弟子和再傳弟子南到芮城,西到河津、禹門一帶,東北到洪洞,遍佈整個晉南地區。從興化寺和純陽殿的這三則題記中可以看出:1320年,朱好古在興化寺壁畫中的題記中以“襄陵縣繪畫待詔”自稱,說明他已時值中年,在當地有了一定的聲望。從興化寺遺留下來的壁畫中我們可以看到朱好古以成熟老練的手法而形成的繪畫風格。38年後的1358年,朱好古可能已謝世,如在世也可能因年邁而無力再行親自操刀繪製壁畫,只能擔當督導和監製的工作。他的門徒張遵禮、李弘宜、王椿此時也冠以“待詔”稱號,並有了各自的“門人”,但他們仍以“朱好古門人”自居,除了對恩師的敬重之外,另一個重要的原因就是朱好古在當地的名望

文獻中有關朱好古的資料主要有以下幾條。

《襄陵縣誌》:

元朱好古,在城人。善畫山水人物。與同邑張茂卿、暢雲瑞俱以畫名家,人皆寶藏之。[24]

《平陽府志》:

朱好古,襄陵人。善畫山水人物,工巧,宛然有生態。與同邑張茂卿、楊(暢)雲瑞俱以畫名家,人有得者若拱璧。號襄陵三畫。[25]

《山西通志》:

朱好古,襄陵人。好畫山水人物。與同邑張茂卿、暢雲瑞俱以畫名家。人得之若拱璧。號襄陵三畫。[26]

又元代文學家李孝光有詩《題畫史朱好古卷》雲:

畫史天機精,竊見造化樞。盤礴解衣縱,當軒舐鉛朱。沾塗狡免翰,神氣如走珠......

子技亦精絕,白玉無疵瑕。誰能薦天子,遣之畫雲台。一朝被賞識,富貴真萌芽。[27]

綜上所述,我們得知朱好古是元代襄陵(今襄汾)縣人,是元代晉南地區著名的民間畫工領袖。他以擅長人物與山水畫的創作著稱於時,風格工細精巧。朱好古與同鄉張茂卿、暢雲瑞是鼎足而立的丹青能手。他們的作品都得到人們的珍視和收藏。

有關朱好古的文獻資料雖然簡略,但和他同時代的其他山西壁畫師相比,他是唯一有文字記錄的畫師。在《襄陵縣誌》「方技」篇中,有元一代的畫師僅錄入朱好古一人。《平陽府志》「方技」篇中元代僅錄三人,朱好古也在其中。甚至,朱好古的名字還被輯入《山西通志》。朱好古在當地盛名享譽可見一斑。當然,與那些有科第背景的文人畫家相比,朱好古最終未能在《元史》中佔有一席之位。以上這些十分有限的記載,足以可見朱好古在當時是頗享盛名。所謂「誰能薦天子,遣之畫雲台。一朝被賞識,富貴真萌芽“,李孝光這一良好的祝願,雖然終究未成事實,但從詩文的評價中可見朱好古的繪畫水準及畫風應該是合於朝廷標準的。

此外,方志中還記錄了朱好古曾在太平縣修真觀作壁。

《太平縣誌》:

修真觀在縣南關西高阜處。殿壁間繪畫人物。元朱好古筆,精妙入神,有(猶)龍點睛飛去。[28]

《山西通志》:

修真觀在太平南關高阜。殿壁繪人物,元朱好古筆。[29]

太平縣地處臨汾盆地的南部,是朱好古家鄉襄陵縣的西南鄰縣,於民國三年(1914)改為汾城縣,20世紀50年代又與襄陵縣合併為襄汾縣。通志和縣誌中記錄的修真觀壁畫的情況雖然簡短,但朱好古在此道觀中所繪製的人物壁畫精微入神、呼之欲出,有畫龍點睛之妙,給人們留下了深刻的印象。同時也反映出修真觀因朱好古所作壁畫的輝煌而在當時當地的享譽。

至此,朱好古繪畫活動的範圍,據文獻記載和現存的圖像資料考察,可以確定他曾到過家鄉襄陵鄰縣太平縣繪製修真觀的壁畫。興化寺壁畫題記以資證明朱好古到過襄陵縣西南約40公里的稷山縣。而永樂宮純陽殿壁畫題記則顯示朱好古的門人到過襄陵縣西南約150公里的永濟永樂鎮。這一切都表明朱好古是元代晉南寺觀壁畫創作的領軍人物。在晉南本土有這樣的一位有影響力的畫家,相信完全有理由在永樂宮的建造中擔起創作主殿三清殿壁畫的重任。

朱好古的家鄉平陽府自古是商周文明的發源地。平陽地區盛產的上等木料可以生產出有韌性的棉紙,加之平陽地區傳統的民間藝人,自然和人文的資源使之在金代成為全國知名的雕版印刷中心,同時也是北方年畫生產中心,至今未絕。在中國版畫史上有一席之位的內蒙古黑水城出土的兩件金代木版年畫——《四美圖》和《義勇武安王》就出自平陽姬家作坊和徐家作坊(圖14、圖15)。[30]聞名於世的廣勝寺藏經《趙城金藏》也出自平陽刻工之手(圖16)。[31]由此,主持永樂宮興建的全真教披雲真人宋德方(1183—1247)曾在丁酉年(1237)間率弟子在平陽府玄都觀校刻《玄都道藏》七千八百餘帙,歷時八年,其間宋德方對平陽府內的繪畫水準和名畫師一定有深刻的瞭解。宋德方晚年到永樂鎮主持永樂宮的興建,極有可能早在宮殿興建時就留意邀請平陽府的畫師來參加這一工程。朱好古活動的年代要晚於宋德方,永樂宮主體壁畫繪製告罄於1325年,此時宋德方已離世。作為平陽府當代的著名畫師,朱好古及其門人很可能在1320年完成了興化寺的壁畫創作後轉至永樂宮繪製了三清殿的壁畫。這從興化寺與永樂宮三清殿的壁畫風格十分相近,以及兩殿壁畫中許多粉本重複使用的痕跡中足以相印證。

圖14平陽府姬家作坊制金代木版年畫《四美圖》

圖15平陽府徐家作坊制金代木版年畫《義勇武安王》

圖16《趙城金藏》刻版扉畫

三、粉本與風格:永樂宮壁畫與興化寺壁畫的綜合分析

壁畫題記必然是確定壁畫繪製者的第一根據,但不是唯一的證據。以往有關永樂宮的研究,相對集中在對道教人物身份及其背景的研究上,而較少注意到對永樂宮壁畫的畫稿及筆法風格的分析。在缺少壁畫題記的情況下,從筆法與畫稿的使用軌跡來探究由此而形成的風格,從而推定繪製者,這種方法也不容忽視。

在中國,宗教繪畫的創作有一定的規制所循。無論佛教還是道教,宗教繪畫歷來依靠師徒傳承、粉本傳摹和因之形成不同的地方或民族流派,得以發展與傳播。早期在西域,敦煌、鄯善、龜茲和於闐地區,佛教壁畫都形成了各自的風格與傳統,並培養了自己的匠師隊伍。

例如敦煌,在圖像文獻中彙集了許多精美的壁畫、絹畫、紙本畫和畫稿,每一時期都有前代畫師留下大量的同類作品可供研習或傳摹,使得敦煌繪畫在佛教美術中有一個總體面貌。在敦煌畫史上曾有「畫師」「繪畫手」」丹青上士」等,在壁畫和遺畫中留下了他們活動的軌跡。在敦煌藏經洞遺存的畫稿中,可以看到壁畫製作中師徒的分工與協作:師傅作出畫稿以後,以文字標明色彩,由學徒上色,共同完成全圖。存世的不同時期壁畫都可看到師徒傳承與繪畫粉本流傳的事實,這方面的研究成果已有很多。[32]由於這種傳承關係,往往應某種題材需要而出現的新畫稿,總是在舊有畫稿的基礎上改繪而成。[33]

據考,手工業的行會制度形成於隋唐時期。畫工的行會當也不例外。唐朝官府有“八作司”之設,宋朝沿用這一機構,專管畫工。[34]在中國古代的畫行或畫坊中,由畫師起稿並保留下來世代相傳的稿本通常被稱為“畫樣”“粉本”“小景”“副本小樣”“位置小本”等。在宗教壁畫的創作中,首先要由畫行或畫坊的主畫師擔綱起稿壁畫小樣。“小樣”既可作為後代補繪的範本,也可傳世作為創作不同題材新畫樣的參考資料。《圖畫見聞志》記錄,宋內府曾保存過大相國寺壁畫的“副本小樣”,以備作壁畫損壞後由門人弟子補繪之用。[35]在職業畫坊內多有這一類的範本逐代相傳。“粉本”則是畫工們以壁畫的“小樣”為依據創作或複製放大到紙或羊皮上的原寸畫稿,行內也稱為“譜子”。畫工們以白堊粉或其他材料為媒介將原大的畫稿過拓到牆面上,稱為“漏譜子”。這種起稿的方法可追溯至隋唐時期。[36]現在坊間將“粉本”與畫稿相提並論,兩者互相通用。這種觀點是不嚴謹的。

文獻中有關粉本使用方法的記載很多,如元代湯垕《畫論》:

古人畫稿謂之粉本,前輩多寶蓄之,蓋其草草不經意處有自然之妙,宣和紹興所藏粉本多有神妙者。[37]

湯垕這裡所說的「粉本」與「畫稿」相提。然而隨著後代畫論中對「粉本」的界定越來越細緻準確,似乎與現在“畫稿”的概念不可並論。如明代王紱《書畫傳習錄》:

古人畫稿,謂之粉本。謂以粉作地,佈置妥帖,而後揮灑出之,使物無遁形,筆無誤落,前輩多寶蓄之。後即宗此法,摹拓前人筆跡,以成粉本。宣和紹興間所藏粉本,多有神妙者。為臨摹數十過,往往克傳古人遺意。[38]

清代方熏《山靜居叢稿》:

畫稿謂粉本者,古人於墨稿上加描粉筆,用時撲入纂素,依粉痕落墨,故名之也。[39]

這裡所說的「粉本」應該多指卷軸畫的畫稿。前提是作為「粉本」的「畫稿」必須與畫作同等尺寸。這樣才能做到“依粉痕落墨”,獲得“物無遁形,筆無誤落”的效果。

由於粉本只能作為原大的畫稿,在壁畫的繪製過程中,「粉本」和“畫稿”就不能同日而語了。在作「粉本」之前,應該先作出壁畫「小樣」或「小景」。。更為詳細的記載見於清代鄒一桂的《小山畫譜》:

古人畫稿謂之粉本,前輩多寶蓄之,蓋其草草不經意處有自然之妙,宣和紹興所藏粉本多有神妙者。可見畫求其工,未有不先定稿者也,定稿之法,先以朽墨布成小景,而後放之,有未妥處,即為更改,梓人畫宮於堵,即此法也。若用成稿,亦須校其差謬損益,視幅之廣狹大小而裁定之,乃為合式。[40]

唐人張彥遠總結出佛教繪畫的「四家樣」,對我們理解唐及唐以前佛教美術的面貌意義重大。[41]同時也提示我們,檢視古畫要注意圖本樣式的建立與流傳情況。“樣”通常有兩種含義:其一指畫家所形成的風格,即張彥遠提出的“四家樣”;其二為繪畫或雕塑所用稿本,即為畫樣。壁畫「小樣」顯然屬畫樣類。讚寧《唐今東京相國寺慧雲傳》載,宋太宗時大相國寺有“翰林待詔高益筆跡壁畫,時推筆墨之妙矣”。[42]《圖畫見聞志》載,高益曾奉旨畫大相國寺行廊壁畫“阿育王等變相”“熾盛光”“九曜”等,有“位置小本”藏於內府。宋治平年間因河南遭遇水災,大相國寺寺庭與行廊被雨患浸圮,許多壁畫損毀殆盡。朝廷召集當代名家高手崔白、高文進等用內府所藏“副本小樣”“依樣臨仿”,然而其間“各有新意”。[43]這裡的“位置小本”和“副本小樣”應是同一類圖本,其作用為留給後人“依樣臨仿”的“樣”,是後人重繪或補繪壁畫時仿製所用的稿本。

何為「位置」?南齊的畫家兼理論家謝赫,在《古品畫錄》中提出繪畫創作之根本“六法”,其中之一法即“經營位置”。張彥遠解釋道:「至於」經營位置」,則畫之總要。“[44]用現代的話講,”經營位置“即繪畫的總體佈局或基本結構,是畫家對整個畫面的構思與設計,在繪畫創作中有提綱挈領的作用。“經營位置”不同於一般草創的畫稿,不為一般的小畫家所能為,需要畫家有高超的水準,具掌控整個畫面的能力,所謂“意匠慘澹經營中”[45]。這般創出的稿本,待完善成熟後才能為“內府”所藏,用作後輩同行的範本。因而“副本小樣”和“位置小本”應是名家高手的原創稿,其本身就是具有高乘水準的畫作。藝術史學者多認為傳世的《道子墨寶》冊、武宗元的《朝元仙仗圖》卷等作品,就是“副本小樣”“位置小本”一類的圖稿本。[46]

至此,我們可知壁畫的製作應分為兩個階段:首先由主畫師依壁面的尺寸創作出合比例的“小樣”或“小景”,然後將“小樣”中的各個局部放大適合於壁面的同等尺寸,成為“粉本”。在這個過程中不妥之處還可以更改,是一個繼續完善的過程。即鄒一桂所論「須校其差謬損益,視幅之廣狹大小而裁定之,乃為合式」。。定稿後即可施粉上牆。其法有二:一是用針按畫稿墨線密刺小孔,把粉撲入壁上,然後依粉點作畫;二是在粉本反面塗以白堊、土粉之類,用簪釵按正面墨線傳描於壁上,然後依粉痕勾墨線。由此而知,在壁畫的繪製方面,粉本應特指放大到原寸的畫稿。在一堂壁畫中,「小樣」或「小景」的作用顯然比粉本更重要,有足夠經驗的職業畫師才可擔當這個工作。而在敦煌藏經洞出土的帶有刺孔的「白畫」則是粉本類的畫稿。敦煌的這種粉本是在厚紙上或羊皮上畫出形象,用針沿線刺孔,再將羊皮釘上牆壁,用土紅色拍打,然後經墨筆連點成線,即成畫稿。[47]從敦煌遺存的粉本還可以看出,粉本只對人物輪廓、衣飾、五官等主要造型進行勾勒,而對衣飾中的紋樣等次要的元素卻避而不畫。

綜上所述,壁畫的“副本小樣”和“粉本”是壁畫創作中不可或缺的工具,也是畫行中用以看家的重要財產,一般只傳於嫡系或門人。在壁畫完成後,有些副本小樣和粉本也會被留在寺觀內,以便於後代修改和補缺。永樂宮原本也存有卷軸裝底本的壁畫小樣,以供壁畫毀損時補缺。在20世紀30年代當地的老者尚目睹過,可惜後因戰亂之故,今壁畫小樣已散失不存。[48]

張彥遠在《歷代名畫記》裡記載了唐代兩京、外州寺觀壁畫。其中多次提到由吳道子「主筆」的壁畫尚需「工人成色」或「布色」。。[49]由此得知,早在唐代,壁畫的製作至少包括了“主筆”與“成色”兩個階段。所謂「主筆」,是指由主畫師創作的主體形象,在小樣和粉本完成後,主畫師還要在牆面上以粉本拓出的痕跡勾勒出主體形象的線條。在中國傳統壁畫的創作中線條有提綱挈領的作用。仔細比較主體形象的線條,可以從永樂宮三清殿和興化寺兩殿的壁畫人物和道具中找到粉本重複使用的許多例子,可歸納為以下三種情況。

(一)同一殿堂中粉本的重複使用

三清殿是永樂宮建築群的主殿。三清殿的壁面描繪了近三百個神仙人物,是一個龐大的群像體系。主體壁畫環繞著殿內四壁和凹字形扇面牆外側展開。扇面牆內側原塑有三位道教最高神祇“三清”的塑像:元始天尊、靈寶天尊和道德天尊。全殿壁畫的主題是連貫統一的《朝元圖》,描繪道教的八位主神率領眾班仙人、天女、武士等威風凜凜地朝謁象徵著道教最高地位的“三清”的場面。壁畫中的人物大都四分之三側面或正面,他們的姿態向背有明顯的動勢和方向性,同時還表現出彼此之間的呼應關係(圖17)。這種長卷式水準方向的構圖與佛教圖像以正面主尊為中心的構圖有明顯的不同:佛教繪畫以主尊為中心兩邊對稱的圖式結構強調了圖像本身的崇拜性;而朝元圖中所顯現出的源於中國早期的神仙朝覲的圖式結構則較強調畫面的敘事性。[50]

圖17永樂宮三清殿西壁壁畫(局部)

儘管在三清殿的整鋪壁畫中沒有出現完全相同的人物形象,但不難看出由主畫師“主筆”的形象中存在著粉本重複使用的情況。仔細比對三清殿壁畫的人物和某些道具,仍然可以發現個體形象之間有許多密切關聯的元素。由於人物的身份不同,頭冠和裝束不盡相同,又由於徒弟“成色”的情況不同,一些看似不同的人物,他們的臉龐卻是由完全一致或基本一致的輪廓線組成。比較一下三清殿壁畫中的人物,他們的身份不同,衣冠穿戴不一,卻不難發現許多不同身份的人物長著同一張“臉”。例如三清殿扇面牆外東壁站在主神兩側的玄元十子中有兩位人物,他們戴著不同的頭冠,而臉部的線條幾乎一樣:相同的眉眼、耳朵、嘴巴,低眉順目的表情,甚至連眉毛和鬍鬚的根數和走向都是相同的(圖18、圖19)。另,三清殿東壁立在主神身後的兩身人物仙曹和五嶽之一也屬於這種情況,他們臉部五官的線條也可以重合(圖20、圖21)。這顯然是同一粉本使用的結果。如果仔細比較,這種例子還可以找到很多。

圖18三清殿扇面牆外東壁:玄元十子之一

圖19三清殿扇面牆外東壁:玄元十子之一

圖20三清殿東壁:仙曹

圖21三清殿東壁:五嶽之一

(二)興化寺與永樂宮壁畫中粉本互用情況

同時,粉本互用的情況也發生在興化寺中殿、後殿與永樂宮三清殿的壁畫中。

興化寺位於山西稷山小寧村,建於隋朝開皇十二年(592)。1923年軍閥混戰時期,興化寺寺僧糾集鄉民把寺內的壁畫分塊剝離並藏匿起來。壁畫被剝離後不久,中原地區遭遇大旱,寺僧遂以修繕興化寺建築為名,將壁畫出售換取銀洋以度饑荒。旋即境內外古董商相互勾結擬將壁畫運出國門。其中殿南壁壁畫《過去七佛佛會圖》於1926年被北大學者截獲購藏,20世紀50年代由文化部調撥故宮博物院庋藏。後殿壁畫《彌勒佛佛會圖》於1929年流出國門,現藏加拿大多倫多皇家安大略博物館。在1926年北大學者李濟和1938年安大略博物館遠東部懷履光的調查中,在興化寺後殿北壁殘存的壁畫中發現了畫師朱好古的名字。[51]

興化寺兩殿壁畫比永樂宮三清殿壁畫早完成5年,尺寸略小於永樂宮三清殿。我們先來比較兩對正面形象。將興化寺《過去七佛佛會圖》左起第二佛——拘那含牟尼佛與三清殿北壁東側《朝元圖》中的一位人物——右弼的頭部做一比較:他們的臉型方圓飽滿、眉下有明顯的眼眶線、雙眼下還有一條很深的眼瞼線,相同的眉毛、鼻子和嘴,下巴與頸部畫有平行的圓弧線,如果將兩稿疊放在一起,他們的臉型和五官幾乎可以重疊(圖22、圖23)。同此,《過去七佛佛會圖》中之毗舍浮佛與《朝元圖》中之玄元十子之一也屬於這種情況(圖24、圖25)。再來看一對四分之三側面的人物,興化寺《過去七佛佛會圖》中的阿難與三清殿西壁的一位仙曹的頭部。他們同處於標準的四分之三側面的角度,有著相同的臉型和五官,眼睛上下有明顯的眼眶和眼瞼線,端正的鼻子、微抿的嘴都是用相同的線條組成的,最富特點的是他們耳郭的線條組成完全一致。稍有不同的是三清殿中多數四分之三側面的人物的耳朵都有一個圓形的耳垂,而作為佛教人物的阿難,他的耳垂些許長了一點兒。除此之外,他們的領口和內衣的線條也幾乎相同(圖26、圖27)。再來比較兩對女性人物,興化寺《彌勒佛佛會圖》中正在剃度的彌勒菩薩養母梵摩越夫人與《朝元圖》中的主神之一金母元君,她們的穿戴裝束大相徑庭,卻長著一張完全相同的臉面:臉部及五官的線條可以完全重合(圖28、圖29);而兩鋪壁畫中出現的侍女和玉女的臉部竟有著驚人的相似度。在此兩殿的壁畫人物中,以上的例子可以舉出很多。這種錯位的相近相似正是粉本重複使用的結果。此外,我們還能在兩殿中找到相似的盆花和靈芝等供品,甚至還可以找到使用同一粉本的牡丹花和香爐。在興化寺《過去七佛佛會圖》中央毗婆屍佛前供養的一盆牡丹與三清殿西壁《朝元圖》中金母面前供桌上的一盆牡丹顯然出自同一粉本,兩朵牡丹只是在位置和方向上有所變動(圖30、圖31);同此,在《過去七佛佛會圖》中左起第三佛——毗舍浮佛前供養的一座香爐與三清殿西壁勾陳星宮天皇大帝面前供桌上的那座香爐的造型完全相同,甚至它們的尺寸也是一致的(圖32、圖33)。

圖22興化寺中殿南壁:拘那含牟尼佛

圖23三清殿北壁東側:右弼

圖24興化寺中殿南壁:毗舍浮佛

圖25三清殿扇面牆外東壁:玄元十子之一

圖26興化寺中殿南壁:阿難

圖27三清殿西壁:仙曹

圖28興化寺後殿:梵摩越

圖29三清殿西壁:金母

圖30興化寺壁畫:牡丹

圖31三清殿壁畫:牡丹

圖32興化寺壁畫:香爐

圖33三清殿壁畫:香爐

此外,無論是《過去七佛佛會圖》中的每一位佛尊,還是《朝元圖》中的每一位主神,他們面前所擺放的供品都被一個圓形的光環所籠罩。總之,如果不考慮他們不同的宗教屬性和出自不同的殿宇,我們完全有理由相信他們出自同一人之手。在兩殿壁畫供品的畫稿中,最能說明問題的莫過於奇石了。在《過去七佛佛會圖》右起第二佛——拘留孫佛的座前供養著一盆奇石,其構造明顯呈現出它是由大小不一朝向各異的多個「牛頭」組成的;而拘留孫佛身旁,踞坐的一位供養菩薩手中捧著的奇石也是由一些小型的「牛頭」組成。無獨有偶,我們在三清殿中西壁的《朝元圖》中也可以找到一盆牛頭狀的奇石,從石根長出的嶙峋怪石竟然全部是由朝向不同的六個“牛頭”組成的,它被金母身邊的侍女舉在手中(圖34、圖35)。以上這些奇石顯然是被有意描繪成牛頭形的,我們不知道壁畫創作者這種做法的目的是什麼,只能猜測他一定與“牛”有著什麼特殊的關係,他有意識地在某些看似不太重要的物品中留下相關的資訊。那麼,這個創作者也只能是朱好古。有意把奇石描繪成牛頭的形象或許是朱好古的獨創,也是朱好古的畫跡特徵。

圖34興化寺壁畫:牛頭狀奇石

圖35三清殿壁畫:牛頭狀奇石

類似的例子還見於藏於加拿大安大略皇家博物館的傳為平陽府某道觀的《朝元圖》中。在左向的行進隊伍中有一位道童,他站在供桌前,頭肩傾斜,表現出抬供桌的姿態,他方形的臉龐和集中的五官表現出俯瞰式角度。而在永樂宮純陽殿題為「朱好古門人」的《道觀齋供圖》中,我們可以找到一位幾乎一模一樣的道童。他手捧經卷由過道疾步而下,側首傾肩的姿態與上述道童如出一轍。而以上兩位道童俯視的臉型與興化寺壁畫《彌勒佛佛會圖》中那位正在為國王剃度的僧人的臉型十分相近(圖36~圖38)。

圖36平陽府道觀左壁壁畫:道童

圖37純陽殿壁畫:道童

圖38興化寺後殿壁畫:僧人

總之,永樂宮三清殿壁畫與興化寺壁畫有著千絲萬縷的關係。儘管兩殿的壁畫小樣不同,壁畫的創作者在三清殿具體人物的創作中卻借用了興化寺壁畫的粉本。同時,三清殿壁畫與平陽府道觀壁畫《朝元圖》中有許多人物的形象有一脈相承的關係(圖39、圖40)。通過以上分析,筆者推測現藏於加拿大安大略皇家博物館的傳為平陽府某道觀的兩鋪《朝元圖》,有可能就是平陽府誌中記載的“元朱好古筆”的太平縣修真觀壁畫。據販賣此壁畫的文物商稱,這兩鋪壁畫是來自曲沃的「龍門寺」,但遍查曲沃,卻沒有一個「龍門寺」。。況且壁畫的內容與永樂宮三清殿相似,是由道教人物組成的一堂朝謁道教最高神祇的場面,又怎麼會出自一座佛寺?這顯然又是文物商掩人耳目的一貫伎倆。

圖39平陽府道觀右壁壁畫人物

圖40三清殿西壁壁畫人物

(三)後代補繪時粉本的使用

《圖畫見聞志》中記錄了在宋治平年間重修大相國寺,啟用當代名手李元濟等用內府所藏壁畫“副本小樣”重繪“四面廊壁”,而“重臨仿者,然其間作用,各有新意焉”[52]。在1954年對永樂宮的調查中,調查者留下了這樣一段話:「現存三清殿壁畫也為元代所繪,部分為清代修補。但修補部分尚能與其四周原畫完全結合。據當地群眾傳說,宮中道士藏有壁畫卷軸底本,遇有損壞,按底本補繪,故能新舊吻合,惜抗日戰爭時此項底本遺失,今已無從尋覓。“[53]在三清殿中部分後代補繪的人物中,我們不難看出這些人物的描繪與前揭技法有明顯的不同。位於三清殿東壁主神後土神身後由酆都大帝率領的眾神中有八位人物是後代重繪的;同此,三清殿神龕扇面牆背壁的三十二天帝中的幾身人物也為後代重繪(圖41),可以看出在重繪時一定有畫稿參照,才使新畫面和舊畫面得以完全吻合。儘管某些人物也使用同樣的粉本,然兩層之間的風格和筆法卻大相徑庭,與原創稿有明顯的差異。滯澀的線條和浮華的色彩使他們失去了原創的神韻,動態缺少靈動感,面部表情也變得呆滯刻板,使後人一眼就可辨出是後代補繪的(圖42、圖43)。永樂宮三清殿的部分後代重繪的壁畫也恰恰說明,即使使用同一套壁畫小樣或粉本,然由於畫工班子的不同,其風格和筆法也會產生相當大的效果差異。

圖41 三清殿扇面牆外北壁後代重繪壁畫

圖42 三清殿壁畫:仙曹

圖43 三清殿後代重繪人物之一

壁畫的製作是一個很大的工程,除耗資外,所花費的人工和時間都很大。在大型的寺廟中,一般會用兩班人馬來共同承擔壁畫的繪製任務。《聖朝名畫評》中就記載了北宋景德末年,宋廷為玉清昭應宮的壁畫工程招募畫家百餘人,分左右兩部,由河南(孟津)人武宗元出任“左部之長”,河東(永濟)人王拙出任“右部之長”,率領畫工同時在宮殿兩壁進行創作。[54]以上所比較興化寺與永樂宮三清殿的粉本的重複使用在三清殿的幾面牆壁上均有發生。三清殿內的主壁畫,儘管西壁繪製水準略高於東壁,而《朝元圖》壁畫的總體面貌呈現出一致性。這提示我們三清殿整堂壁畫是有一個總體的構架和設計的。各個牆壁「壁畫小樣」或「位置小本」的創作應來自同一畫行。東西兩壁壁畫所反映出的差異,只能說明壁畫的繪製是由兩組畫師來完成的。這在純陽殿壁畫中也可得到印證。

純陽殿壁畫與三清殿壁畫製作時間相去33年。殿內壁畫東、北、西三壁是描寫呂洞賓聖跡的《純陽帝君神遊顯化圖》,東西兩梢間的南壁是《道觀齋供圖》和《道觀醮樂圖》,北門門額上是《八仙過海圖》,扇面牆後是《鍾離權度呂洞賓》。純陽殿壁畫即由朱好古的三個徒弟——“古新遠齋”寓居絳陽待詔張遵禮領班,芮城待詔李弘宜、孤峰待詔王椿領班的兩班畫師分別完成的。此三人的身份恰如《聖朝名畫評》中指出的“左”“右”二部之長。《純陽帝君神遊顯化圖》中有一描繪呂洞賓降生時靈異故事的場面。畫面兩重院落中,表現呂洞賓降生後於盆中洗浴,周圍五彩繽紛,天空白鶴翱翔於祥雲間,門外行人仰天驚詫(圖44)。無獨有偶,原興化寺中殿東西兩壁十八羅漢塑像後面的背景壁畫,是描寫佛祖釋迦牟尼一生聖跡的《佛本行圖》,可惜兩壁的《佛本行圖》今已不存。只留下一小塊「佛誕」的壁畫,原位於東壁,現藏稷山縣文物保護中心。“佛誕”的場面:左側菩提樹下,兩位侍女攙扶著剛剛產子的佛母摩耶夫人,佛母略顯疲倦地舉手扶著樹枝;右側悉達多太子降生後立於浴盆中,一手指天,一手指地發願道:“天上天下,唯我獨尊”,身旁兩位侍女在給他洗浴,虛空中龍王注水灌浴,地面上步步生出蓮花(圖45)。兩相對比,其中的傳承關係十分明顯。

圖44 純陽殿壁畫:呂洞賓降生圖

圖45 興化寺中殿東壁壁畫:佛誕圖

參加過永樂宮搬遷三清殿《朝元圖》臨摹工作和興化寺《過去七佛佛會圖》修復工作的原中央美術學院的教師陸鴻年先生認為此兩鋪壁畫最大的共同點就是它們都是“撚子活”。在中國古代壁畫的製作中用一種特製的撚子筆勾線的壁畫被稱為“撚子活”。撚子的製法是選好豬鬃,煮水去油後將豬鬃綁在同筆管相似的木棍頂端,棍長約五寸。然後用磚面和桐油包成圓棍狀,幹透後再用小刀將鬃的一端削成筆狀。這種撚子磨禿後可以再削再用很久。用這種撚子勾出的墨線不能做類似毛筆的壓筆提筆動作,在線條的粗細上變化不大,但雄渾有力,可以拉得很長。[55]正是這種“撚子活”使得興化寺《過去七佛佛會圖》與永樂宮三清殿《朝元圖》中流暢的長線達到了爐火純青的地步。從興化寺兩殿和三清殿中我們可以清楚地看到這種成熟而精湛的技法。

綜上所述,晉南興化寺壁畫與永樂宮三清殿壁畫《朝元圖》創作於元朝的延祐至泰定年間(1320~1325)。通過對壁畫的風格、圖像和歷史背景的綜合分析,筆者認為永樂宮三清殿壁畫《朝元圖》與興化寺壁畫《過去七佛佛會圖》《彌勒佛佛會圖》的創作者應是同一畫行——襄陵名畫師朱好古親自率領的晉南畫工班子。而純陽殿壁畫使我們有幸目睹晉南畫派朱好古弟子和再傳弟子們的風采。

永樂宮三清殿壁畫《朝元圖》,與故宮博物院藏原興化寺壁畫《過去七佛佛會圖》,加拿大多倫多安大略皇家博物館藏原興化寺壁畫《彌勒佛佛會圖》、原平陽府某道觀壁畫《朝元圖》,美國紐約大都會博物館藏原廣勝寺下寺壁畫《藥師佛佛會圖》,堪薩斯城納爾遜-阿特金斯藝術博物館藏原廣勝寺下寺壁畫《熾盛光佛佛會圖》等系列元代壁畫所顯現出的風格之間的密切關係

,反映出晉南以朱好古為首的晉南畫派高超的水準,他們原本應該在中國美術史中佔有重要的一頁。

註解:

[1]關於這些壁畫購藏的經過詳見孟嗣徽《興化寺與晉南寺觀壁畫群的幾個問題》,載《故宮學刊》第3輯,第252-299頁,2006年。

[2]這批文章計有:William

C. White (懷履光), Chinese

Temple Frescoes:A

Study of Three Wall-Paintings of the Thirteenth Century,Toronto

1940; Ludwig Bachhofer (巴紹夫)“Maitreya in Ketumati

by Chu Hao-ku”,India

Antique- a Volume of Oriental Studies for Jean Plillippe Vogel,C.I.E. ,Leiden

1947,pp.1-7;Nancy Shatzman Steinhardt

(夏南悉),“Zhu Haogu Reconsidered:

A New Date for the ROM Painting and the Southern Shanxi Buddhist-Daoist

Style,”Artibus Asian ,

vol.48(1987) 1/2, pp.5-38; Ka Bo Tsang (曾嘉寶),“Further

Observations on the Yuan Wall Painter Zhu Haogu and the Relationship of the

Chunyang Hall Wall Paintings to'The Maitreya Paradise'at the ROM,” Artibus

Asian, vol.52(1992),

pp.94-118; Anning Jing (景安寧),“The Yuan Buddhist

Mural of the Paradise of Bhaisajyaguru,”The

Jurnal of Metropolitan Museum of Art,Vol.26,(1991),pp.147-166;孟嗣徽《元代晉南寺觀壁畫群研究》,北京:紫禁城出版社,

2011年。

[3]這個觀點首先由美國學者席克門(Laurence

Sickman)提出。他在1939年的一篇論文中綜合了汾河流域,特別是平陽地區的雕塑壁畫風格後提出“汾河畫塑工匠派”(“a

'Fen River Valley' school of skilled painter-sculptor craftsmen”)風格的說法。之後,美國學者夏南悉(Nancy

Shatzman Steinhardt)在1987年又提出了“晉南寺觀壁畫群”(“The

Southern Shanxi Monastery Wall Painting Group”)的說法。參見Laurence

Sickman,“Notes on Later Chinese Buddhist Art,”Parnassus(April1939),pp.13-17;Nancy

Shatzman Steinhardt“Zhu Haogu Reconsidered:A New

Date for the ROM Painting and the Southern Shanxi Buddhist-Daoist Style,” Artibus

Asian Vol.48(1987) 1/2, pp.5-38.

筆者在《元代晉南寺觀壁畫群研究》中沿用了這個觀點。

[4]祁英濤等:《兩年來山西省發現的古建築》,《文物參考資料》1954年第11期,第72頁。

[5]宿白:《永樂宮調查日記》,《文物》1963年第8期,第53-67頁。

[6]朱希元、梁超等人錄,王暢安校:《永樂宮壁畫題記錄文》,《文物》1963年第8期,第65-78頁。

[7]“勾山”應為“緱山”,今屬洛陽附近偃師市緱氏鎮。題記參見朱希元、梁超等人《永樂宮壁畫題記錄文》,《文物》1963年第8期,第65-78頁。圖版見《永樂宮壁畫選集》圖版42,文物出版社,1958年。

[8]朱希元、梁超等:《永樂宮壁畫題記錄文》,《文物》1963年第8期,第65-78頁。

[9]同上。

[10]宿白:《永樂宮調查日記》,《文物》1963年第8期,第53-64頁。

[11]宿白:《永樂宮調查日記》,《文物》1963年第8期,第53-64頁。

[12]朱希元:《永樂宮元代建築彩畫》,《文物》1963年第8期,第49-51頁。

[13]金維諾:《中國古代寺觀壁畫》,《中國美術全集·繪畫編13·寺觀壁畫》卷,第32頁,文物出版社,1988年。

[14]金維諾先生認為三清殿壁畫應是朱好古的作品的理由是“主持永樂宮興建的宋德方一直在平陽府玄都觀校刻道藏,對平陽府內的繪畫名家朱好古應有所知,不會不邀來從事這一巨集偉工程”。宋德方卒於1247年,而朱好古在1320年還在興化寺畫壁。因而宋德方與朱好古不是同時代的人,不可能直接邀請朱好古來參事。參見金維諾《永樂宮壁畫與襄陵畫師朱好古》,《永樂宮壁畫》,天津人民美術出版社,1997,第1-5頁。

[15]王伯敏:《中國繪畫通史》上冊,生活·讀書·新知三聯書店,2000,第646頁;冶秋《畫史外傳》,《文物》1965年第8期,第43頁。

[16]大德碑記全名為《故釋源開山宗主贈司空護法大師龍川大和尚遺囑記》。碑記拓本可參見徐治亞、張劍《元代龍川和尚墓和白馬寺內的有關石刻》,《文物》1983年第3期,第94頁。

[17]此處“三門”即指“山門”,為寺院的大門。《釋氏要覽》中對此解釋說:“寺院三門。凡寺院有開三門者。只有一門亦呼為三門者何也。佛地論雲。大宮殿。三解脫門。為所入處。大宮殿喻法空涅槃也。三解脫門謂空門。無相門。無作門。今寺院是持戒修道。求至涅槃人居之故由三門入也。“《大正新修大藏經》第54冊,NO.2127,第264頁。

[18]如三清殿東山簷柱題記:“東山從南第二面西,短壹尺捌寸半。”

西山簷柱題記:“西山從南第二面東,短貳尺。“詳見杜仙洲:《永樂宮的建築》,《文物》1963年第8期,第3-11頁。

[19]宿白先生也注意到了這個情況,他在《永樂宮調查日記》中記錄到“按此題記下,隱約壓有字跡,是T·28(指此題記)系抹去舊題記而竟畫其上著”。《文物》1963年第8期,第53-64頁。

[20]參加過永樂宮搬遷臨摹工作的中央美術學院教授陸鴻年、王定理先生首先持這種觀點;參見陸鴻年《中國壁畫制法》,中央美術學院教學講義(約20世紀70年代)。永樂宮已退休的研究員范金螯等也這樣認為;另見楊德樹、楊葵《中國古典工筆人物畫臨摹教程》,江蘇美術出版社,2007,第148頁。

[21]有關考察經過以及年代的確定詳見孟嗣徽《興化寺壁畫與晉南元代寺觀壁畫群的幾個問題》,《故宮學刊》2006年第3輯,第252-299頁。

[22]關於興化寺壁畫年代的討論,參見William

C. White (懷履光), Chinese

Temple Frescoes:

A Study of Three Wall-Paintings of the Thirteenth Century ,

p.55, Toronto 1940。書中所載懷履光的學生所記錄的「慶申」應為「庚申」的誤辨。興化寺壁畫年代的確定詳見孟嗣徽《元代晉南寺觀壁畫群研究》,第一章“稷山興化寺元代壁畫遺存”,故宮出版社,2011。

[23]參見Nancy

Steinhardt (夏南悉), “Zhu Haogu Reconsidered:

A New Date for the ROM Painting and the Southern Shanxi Buddhist-Daoist

Style,” Artibus

Asiae, Vol. 48, no. 1/2 (1987),

pp.13-16.

[24]《襄陵縣誌》,雍正十年(1732)刻本,卷23《方技》。

[25]《平陽府志》,乾隆元年(1736)刻本,卷27《方技》。“楊雲瑞”,其餘各書均作“暢雲瑞”,故從“暢”而不從“楊”。

[26]《山西通志》卷158《藝術錄上》。

[27]李孝光:《題畫史朱好古卷》,李孝光、陳增傑注,《李孝光集校注》,上海社會科學院出版社,2005,第161-162頁。

[28]《太平縣誌》卷14《古蹟》。

[29]《山西通志》卷57《古蹟考》。

[30]《四美圖》原名《隨朝窈窕呈傾國之芳容》。上有「平陽姬家雕印」字樣;《義勇武安王》上有「平陽府徐家印」字樣。此二件現藏於俄羅斯聖彼德堡艾爾米塔什博物館。參見王樹村《中國年畫史述要》,載《中國美術全集·民間年畫》,文物出版社,1988,第13-14頁。

[31]《趙城金藏》為平陽地區百姓集資後由當地刻工所刻。參見蔣唯心《金藏雕印始末考》,南京支那學院,1935年;胡振祺《山西省博物館所藏趙城藏》,《文物》1962年第4-5期,第92頁。

[32]饒宗頤:《敦煌白畫》,法國遠東學院,1978,香港大學饒宗頤學術館(再版),2010年;姜伯勤:《敦煌的“畫行”與“畫院”》《敦煌的“畫師”、“畫手”與“丹青上士”》,載姜伯勤:《敦煌藝術宗教與禮樂文明》,中國社會科學出版社,1996;沙武田:《敦煌畫稿研究》,民族出版社,2006年。

[33]孟嗣徽:《西域“行像”與“熾盛光佛與諸曜星神巡行圖”》,《藝術史研究》第十七輯,中山大學出版社,2015,第281-308頁。

[34]秦嶺雲:《民間畫工史料》,中國古典藝術出版社,1958。

[35]見《圖畫見聞志》卷六“相國寺”條,人民美術出版社,1963,第149-150頁。另徐邦達:《從壁畫副本小樣說到兩卷宋畫——〈朝元仙仗圖〉》,《文物》1956年第2期,第57頁。

[36]秦嶺雲:《民間畫工史料》,第27頁。

[37]湯垕:《畫論》,見於安瀾《畫論叢刊》上卷,人民美術出版社,1962,第60頁。

[38]王紱:《書畫傳習錄》卷二,見於論畫《中國書畫全書》第三冊,上海書畫出版社,1992,第126頁。

[39]方熏:《山靜居叢稿》卷上,見於安瀾《畫論叢刊》下卷,人民美術出版社,1962,第437頁。

[40]鄒一桂:《小山畫譜》卷下“定稿”條,見於安瀾《畫論叢刊》下卷,人民美術出版社,1962,第796頁。

[41]“四家樣”為:“北齊曹仲達,梁朝張僧繇,唐朝吳道玄、周昉,各有損益。聖賢盼響,有足動人,瓔珞天衣,創意各異。至今刻畫之家,列其模範。曰曹、曰張、曰吳、曰周,斯萬古不易矣。“張彥遠《歷代名畫記》卷,明嘉靖刊本第5卷,第12頁。

[42]讚寧:《唐今東京相國寺慧雲傳》,見《宋高僧傳》,《大正新修大藏經》第50冊,No.2061,874頁。

[43]《圖畫見聞志》記載:“治平乙巳歲雨患,大相國寺以汴河勢高,溝渠失治,寺庭四廊,悉遭渰浸,圮塌殆盡。其牆壁皆高文進等畫。惟大殿東西走馬廊相對門廡,不能為害。東門之南,王道真畫給孤獨長者買祇陀太子園因緣;東門之北,李用及與李象坤合畫牢度叉斗聖變相;西門之南,王道真畫志公變、十二面觀音像;西門之北,高文進畫大降魔變相,今並存之。皆奇跡也。其餘四面廊壁皆重修復,後集今時名手李元濟等,用內府所藏副本小樣,重臨仿者,然其間作用,各有新意焉。“郭若虛《圖畫見聞志》卷3,”高益“條,第69頁;卷6,”相國寺“條,第149-150頁,人民美術出版社,1963。

[44]《歷代名畫記》“論畫六法”曰:“昔謝赫雲畫有六法,一曰氣韻生動,二曰骨法用筆,三曰應物象形,四曰隨類賦彩,五曰經營位置,六曰傳移模寫。自古畫人罕能兼之。“張彥遠《歷代名畫記》卷1”論畫六法“,第14-15頁。

[45]杜甫詩《丹青引贈曹將軍霸》中有:“詔謂將軍拂絹素,意匠慘澹經營中。”

[46]徐邦達:《從壁畫副本小樣說到兩卷宋畫——〈朝元仙仗圖〉》,《文物》1956年第2期,第57頁;李凇:《論〈八十七神仙卷〉與〈朝元仙仗圖〉之原位》,《廣西藝術學院學報》第21卷第3期,第5-24頁。

[47]有關敦煌藏經洞出土畫稿的研究成果很多。參見饒宗頤《敦煌白畫》,法國遠東學院,1978年;(美)胡素馨(Sarah

E. Fraser)《敦煌的粉本和壁畫之間的關係》,《唐研究》第3卷,北京大學出版社,1997,第437-443頁;沙武田《敦煌畫稿研究》,民族出版社,2006年。

[48]在1954年對永樂宮的調查中,調查者留下了這樣一段話:“現存三清殿壁畫也為元代所繪,部分為清代修補。但修補部分尚能與其四周原畫完全結合。據當地群眾傳說,宮中道士藏有壁畫卷軸底本,遇有損壞,按底本補繪,故能新舊吻合,惜抗日戰爭時此項底本遺失,今已無從尋覓。“參見祁英濤、杜仙洲、陳明達:《兩年來山西省新發現的古建築》,載《文物參考資料》1954年第11期,第72頁;另見柴澤俊《山西古代寺觀壁畫》,文物出版社,1997,第10頁。

[49]《歷代名畫記·記兩京外州寺觀畫壁》有大量的記載:“興善寺......

東廊從南第三院小殿柱間,吳畫神,工人裝......“;”淨土院......

院內次北廊向東,塔院內西壁,吳畫金剛變,工人成色......“;”普提寺佛殿內東西壁,吳畫神鬼。西壁工人布色。......

其東壁有菩薩轉目視人,法師文漵亡何令工人布色......“;”安國寺......

三門東西兩壁釋天等,吳畫,工人成色,損。東廊大法師塔院內,尉遲畫及吳畫。大佛殿東西二神,吳畫,工人成色。......

西壁西方變,吳畫,工人成色,損“等。見張彥遠《歷代名畫記》卷三,人民美術出版社,1963,第49-73頁。

[50]巫鴻:《武梁祠——中國古代畫像藝術的思想性》,生活·讀書·新知三聯書店,2006,第149-150頁。

[51]關於興化寺壁畫的流散經過、調查以及年代、作者的討論,參見Chili(李濟):“Archeological

Survey of the Feng River Valley,Southern

Shansi, China”. Smithsonian

Miscellaneous Collections Vol.78,

Smithsonian Explorations,1926;黃文弼《山西興化寺壁畫名相考》、馬衡《山西稷山縣興化寺壁畫考語跋》等,收錄於《北京大學研究所國學門月刊》第一卷第一期,《考古學專號》,1926年10月;William

C. White (懷履光),

Chinese Temple Frescoes: A Study of Three

Wall-Paintings of the Thirteenth Century,

p.55, Toronto 1940;孟嗣徽《元代晉南寺觀壁畫群研究》,第一章“稷山興化寺元代壁畫遺存”,紫禁城出版社,2011年。

[52]郭若虛:《圖畫見聞志》卷6“相國寺”條,人民美術出版社,1963,第149-150頁。

[53]參見祁英濤、杜仙洲、陳明達:《兩年來山西省新發現的古建築》,載《文物參考資料》1954年第11期,第72頁。

[54]“景德末,章聖皇帝營玉清昭應宮,募天下畫流逾三千數,中其選者綫百人,分為二部,宗元為左部之長。“又見”王拙“條:”(王拙)字守拙,河東(今山西永濟)人。大中祥符(1008—1016)初營玉清昭應宮募天下畫流,拙為右部第一人。與武宗元為對,時人多許之。乃畫本宮五百靈宮眾天女朝元等壁。“見劉道醇撰《聖朝名畫評》卷1”武宗元“條、”王拙“條,《中國書畫全書》第一冊,上海書畫出版社,1992年。

[55]參見陸鴻年《中國壁畫製法》,中央美術學院教學講義。

(孟嗣徽,故宮博物院研究室研究館員。)

|